【文化临夏】张耀明·和政傩文化浅谈

和政傩文化浅谈

文/张耀明

傩,古时解为驱鬼逐疫。傩舞是古代祭祀仪式中的一种舞蹈,傩戏是在傩舞的基础之上发展形成的一种戏剧形式。傩戏被称为“中国戏剧活化石”,是中国最古老的文化之一。有独特的审美价值和意蕴。傩文化作品形式多样,涵盖舞剧、文学、音乐和设计领域。

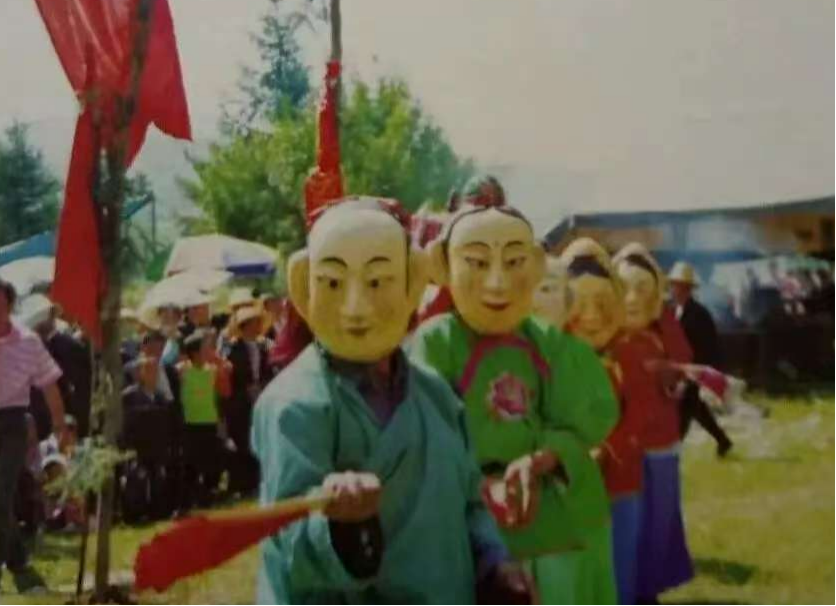

位于甘肃省和政县西南部罗家集镇、马家堡镇一带,至今流传着一种古老的祭祀活动,是和政地区傩文化的典型代表。历史上这里的群众为祈求风调雨顺、五谷丰登,每年三月打青苗醮;六月中下旬举行祈神保佑庄稼成熟、颗粒归仓的佛事或道场活动,表演傩舞傩戏。当地老百姓称为“六月黄会”, 当地又叫“跳傩”,跳“跳大傩”。

和政属于高山二阴地区,当地老百姓的生活主要以种植粮食为主。据考,这种祭祀活动始于隋朝,而盛于明清两代,一直延续至今。据当地群众说,古时候,河州的西南面与西番(读音“fan”)(旧称“藏族”)搭界,甘南和临夏的界山---太子山北麓沿线的村镇,旧称“南乡”,每年麦子成熟时,西番就来抢麦子。庄稼人为了护麦,就在麦黄时戴上脸子(面具),打上彩旗,鸣锣击鼓,抬神游行。西番认为神佛帮助汉人,就不敢来抢麦子了,于是,人们就平安地收获了麦子。群众把粮食的丰收归功于神佛护佑,便年年用“寨会”的方式来保护麦子。时至今日,这项活动的本意已不复存在,而成为群众庆丰收、享太平的一种群体性文化集会活动,现已被列入和政县级非物质文化遗产保护项目。

明代嘉靖癸亥年间(1563年)编修的《河州志》中记载:“天宝年间(742——756),每岁积石军麦熟,辄被吐蕃获之”。民国时期修订的《续修导河县志》则明确地写道:“遇丰年,则扮演社火,即乡人傩之遗意 ”。由此可见,傩文化在临夏地区的历史比较悠久。

傩祭源于原始社会的图腾崇拜,到商代形成了一种固定的用以驱鬼逐疫的祭祀仪式,周代时被称为“傩”。从中国古代商周时期起,就把祭祀神灵作为重要的活动。古老的图腾崇拜和鬼神信仰,是民众渴望驱逐苦难,追求幸福生活最朴素的表达,国家要祭,民间也要祭。如日月星辰、风师雨师、五岳山林、上帝社稷都要祭祀。这种祭祀的方式之一,就称为傩,并且国家有大傩,民间有乡人傩。在祭祀的仪式中必然要有歌舞礼乐,这种歌舞也就是傩舞。傩在民间不断地发展变化,逐渐在歌舞中增加了故事情节,丰富了表演,向傩戏转化。而这种傩戏就是最原始的戏曲。

经查询相关文献,临夏地区永靖县有长达10000年到4000年的傩文化历史,分布在杨塔、王台、红泉、三塬、盐锅峡等乡村的傩庙、傩神、傩舞、傩戏、傩俗、傩面,组成了富有永靖地方特色的傩文化群。该县是甘肃傩文化的发祥地之一,是我国极其珍贵的历史文化遗产。据了解,该展览室建成后,结束了永靖县长期以来“看傩进庙”“有遗无馆”的发展窘境,也为今后旅游扶贫新模式奠定了发展基础。

本人查阅大量的相关资料和地方史志记载,整理和分析临夏地区傩文化包括以下七个方面。

一、傩庙,是傩文化的重要组成部分,是祭祀傩神的场所。在临夏地区,傩庙不仅是祭祀活动的举办地,也是傩文化传承和展示的窗口。

二、傩神面具是傩文化中极具特色的元素之一。这些面具(又叫“脸子”)通常用于祭祀仪式中,象征着不同的神灵和角色。临夏地区的傩神面具以其独特的造型和丰富的象征意义而闻名。

这些面目狰狞,仪态各异,五彩斑驳的面具都是桃木雕刻的,还有些是细柳枝或者是竹篾编的,再打上熟石膏彩绘成各类牛鬼蛇神的头像。还有的是丝质,所绘花纹及色彩,各地大同小异。不同角色的面具造型不同,较为直观地表现出角色性格。傩戏的面具来源甚古,可以追溯至远古先民的纹面,是纹面的再度夸张,既增加了自我狞戾与异状变形后的神秘感,对疫鬼增加了威慑力,又给人审美感受,增添了娱人功能。

三、傩舞是傩文化中的舞蹈形式,它结合了祭祀、舞蹈和戏剧元素。在临夏地区,傩舞是重要的非物质文化遗产,展现了古代祭祀仪式的风貌。

四、傩戏是傩文化中的戏剧形式,它起源于远古时代的图腾崇拜和宗教祭祀活动。临夏地区的傩戏以其独特的表演风格和深厚的文化内涵而受到关注。

五、傩符是傩文化中的符号和咒语,用于驱邪避疫和祈福。在长和宽分别为20公分和10公分的黄裱纸上,用墨勾画着特殊图案图形,貌似文字而又不是文字的圆圈及细长线。这些符号和咒语在临夏地区的傩文化中扮演着重要的角色。

六、傩服饰是傩文化中与祭祀仪式相关的服饰。这些服饰通常具有鲜明的色彩和独特的图案,反映了不同地区的文化和信仰。演出服饰,多以黄色搭配黑色,红色搭配暗紫色,白色搭配多色彩条布等为主。

七、傩兵器是傩文化中用于祭祀仪式的道具,象征着力量和保护。在临夏地区,傩兵器不仅是仪式的一部分,也是民间艺术的表现形式。主要以大刀,长矛,盾牌等。

总的来说,临夏傩文化是一个复杂的文化体系,涵盖了宗教、艺术、历史和社会等多个方面。它不仅是临夏地区传统文化的重要组成部分,也是中华民族文化遗产的宝贵财富。通过对临夏傩文化的了解和研究,我们可以更好地认识和欣赏这一独特而丰富的文化现象。而和政傩文化作为临夏地区傩文化的组成部分,有着不可替代或具有区域文化的特色。

和政县“六月黄会”,是和政傩文化集中表演和荟萃的盛会。是甘肃省和政县罗家集镇三岔沟风景区的一项传统民俗活动,通常在每年农历六月二十三至二十四日举行。这些活动具有深厚的文化底蕴和地方特色,吸引了大量游客和当地居民参与。以下是关于和政“六月黄会”会演环节的一些详细信息:

一、庙会活动,六月黄会从农历六月十五开始,各庙会陆续开启,称为“开衙”。这天,庙门打开,人们在附近选一块场地,竖起万民伞(至今保存),插起旌幡,抬起神像,进行祭祀活动,众乡邻上香,跪拜,磕头,祈祷。场面热闹非凡,熙熙攘攘的人群,噼噼剥剥的鞭炮声,给庙会增添了无限的生机和欢乐的气氛。

二、群众活动,群众焚香献祭,之后进行节目表演。这些节目内容多为历史典故,表演者头戴面具,身着戏剧服装,手持道具,登场后简单报名亮相,按故事情节进行表演,类似于舞剧,但夹杂着少许道白和唱段。

三、巡山活动,六月黄会的高潮是农历六月二十三、四两天,群众分别抬神巡山,前有法师打醮(jiao)开路,师公们左手持单面扇形羊皮鼓,右手持软布条编成的鼓槌。“嗵嗵,嚓嚓”的声响。左右脚有节凑的单足,扭着屁股,忽左忽右边跳边走。旁边有万民伞和各色旗帜簇拥,后有锣鼓唢呐奏乐,还伴随着成百还愿的马匹。这些马匹经过清水沐浴、柏香熏烘,并拴上黄裱纸,以示答谢神灵的保佑。

四、文化意义,六月黄会不仅是一个祭祀活动,更是当地居民展示传统文化、也增进十里八乡附近村民和依山傍水聚居和散居人们的凝聚力。

这种节目便是和政地区的傩舞傩戏,多为历史典故和故事,如汉朝的《昭君和番》、三国时期的《三英战吕布》、《古城会》和《审貂婵》,还有《唐僧取经》、《笑和尚》、《宝莲灯》等,主要人物角色和故事情节,内容非常丰富。活动中的各种表演和仪式,体现了和政县丰富的民俗文化和历史传承。祈求风调雨顺,五谷丰登,百病消灾,国泰民安。

五、以下简说马家堡镇及罗家集镇“五庙六月会”流程。

1、庙宇,由分别有“高庙”“五济大庙”“张家庙”“大滩庙”“庙河庙”组成。

2、“小会”,俗称“开衙会”。

农历六月十四日,地点在高庙门口。

农历六月十五日,地点,上排:上七村,轮流表演,无固定场所。下排:下六村,轮流表演,无恒定场所。

农历六月十六日:张家庙庙门口。

农历六月十九日:大滩小学后面。

农历六月二十二日:庙河庙庙门。

3、“大会”,时间和地点分别对应的是,农历六月十四,小半苍岭;农历六月二十三日,淮河;农历六月二十一日,大滩小学后面;农历六月二十四日,茨洼河。

傩戏具有悠久的发展历史,鲜明的地域特色,广泛的社会基础,丰富的文化内涵和艺术表现形式,正是这种混合性的古老艺术形式,其对中国戏曲艺术的发展具有重要的影响作用。学界普遍认为,它是我国在演出形式、剧目、唱腔、面具、服饰、道具等方面保存最古老最完整的古戏曲之一,堪称“戏曲活化石”,对于研究古代文化艺术、宗教演变、宗族结构、民风民俗、山民思想和区域地理和政治、经济均有极大的史料价值和深远的文化意义。

我想说的和表达的真实想法,就是通过对比和分析,展现和政地区的傩戏傩舞特有的表演方式。挖掘和传承流落于民间角落的非物质文化遗产,保护和发展民族文化,赓续文脉。文化的意义,在于传承和繁衍更多的优秀的作品,通过意识形态的感染和教育,使得人们在生产生活中赋予正能量,更有家国天下的情怀。

参考文献:《中国傩文化》

作者简介:张耀明,男,汉族,甘肃和政人,中共党员,兰州大学汉语言文学专业,供职于甘肃创新集团。搜集整理河湟地区传统文化和非遗史料记载,挖掘地方历史。论文《荧光光度法测定食品中的铝》在《齐鲁大学学报》自然科学版发表。

甘公网安备62292502000123号

甘公网安备62292502000123号