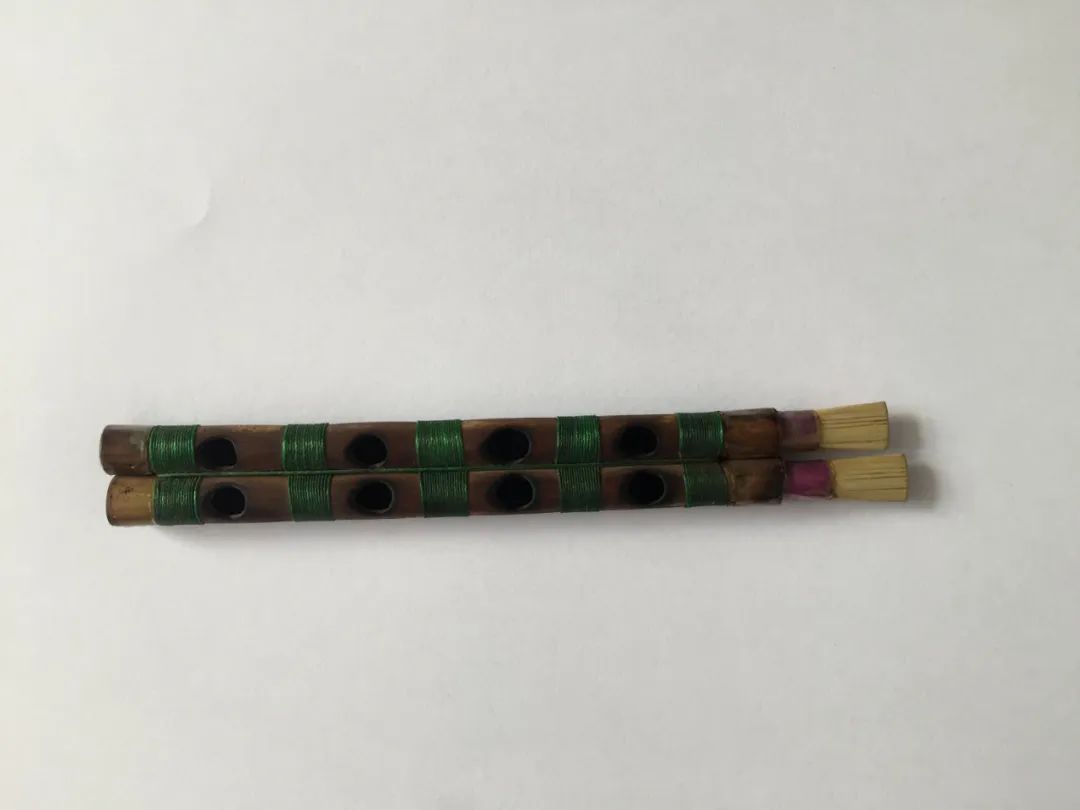

【和政民间乐器】和政“咪咪”

和政民间乐器

2009年8月,和政“咪咪”被列为州级非物质文化遗产 保护名录项目。

进入春和景明、杨柳吐翠的春夏季节,和政的山野里会不时地响起一种笛声,声音清脆、响亮,撩人心拨。这就是流行于和政地区的民间乐器——咪咪。

咪咪是用细毛竹做成的,长约5寸;竹身上钻有四个发音孔,一端安上用约一寸长囫囵柳枝、白杨、毛刺、麦杆条之皮等嫩皮作的哨子。一端削薄,另一端塞进竹管。多有单管,也有双管。因用嫩条作哨子,吹奏时发出“咪咪”或“吡吡”的声音,因此被当地俗称为“咪咪”。

“咪咪”的 吹奏很随意。吹奏时把管竖起来,用双手大拇指和无名指分上下固定竹管,再用左右手食指和无名指按管上面的四孔,单管、双管相同。吹奏时单管发出的音色纯真、细腻,双管发出的音色宏厚、纯朴。由于竹管细而管身短,不论单、双管同有高亢、响亮的独特韵味,独领风骚,其音量远大于横笛。白居易《杨柳枝》:“妹条盘作银环样,卷叶吹为玉笛声”,描写的就是这种哨子。

咪咪原为单管吹奏,后模仿羌笛改为双管并连吹奏,从结构上看,与羌笛完全相似,均为竖吹,不论单、双管均为四孔发五个音。双管咪咪,发出的声音同为双声,音色相近于簧管,这种吹奏形式至今在和政花儿山场及山野间牧人中随时可见。

历史上后汉时羌人与汉、藏、回等民族杂居时,羌笛得以发展,由四孔变为五孔。后汉马融《长笛赋》云:“近世双笛从羌起……,京房君明知音律,故本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕”。可见咪咪是羌笛的亲属乐器。据调查,咪咪在武都、舟曲、成县、岷县、甘南以及陕西的西北等地都有流传。今日武都、成县一带曾为古羌族地域,是羌人集中居住的地方,其中宕昌羌即为党羌的一部分。他们于东汉后期内迁与汉回杂居,从《中国音乐史》一书中说:“白狼夷歌和羌族的羌笛等乐器在汉代也传入中原地区”。陕西西北部的咪咪也是此时传入的。

在唐代羌笛已发展为六孔,音域可达两个纯八度,横笛也随之出现。而流传在和政地区的咪咪仍为原始形态,停留在四孔五音阶段,再未发展创新。考其原因,咪咪与花儿相伴而生,长期共存,因花儿音乐为五声音阶,咪咪也是五声音阶,正适合吹奏花儿曲调,所以流传至今,经久不衰。在松鸣岩及其它花儿会场、山场中咪咪作为独奏和伴奏乐器,形成了它独特的、无法取代的艺术韵律。咪咪做为民间传统乐器,因此倍受各族人民群众的喜爱。

甘公网安备62292502000123号

甘公网安备62292502000123号