近现代 | 莫佳琳:启功绘画的艺术特色

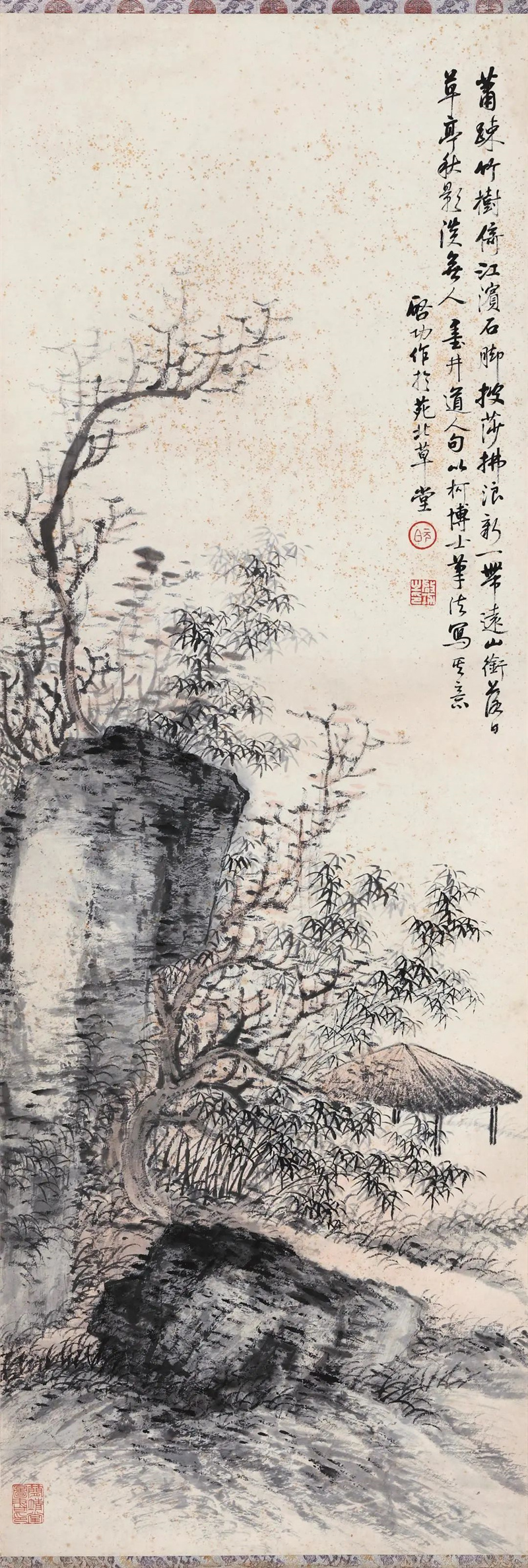

启功 墨井道人诗意图

101cm×34.5cm 纸本设色 线装书局《高山仰止——启功先生书画作品及论著手稿展作品集》

款识:萧疏竹树倚江滨,石脚披莎拂浪新。一带远山衔落日,草亭秋影澹无人。墨井道人句,以柯博士笔法写其意。启功作于苑北草堂。

铅印:元白(朱) 启功之印(白) 简靖堂图书印(朱)

一、“学古”为特色的山水画

拟古、仿古是启功先生绘画创作的一个重要内容。在早年画作中,大多题师、拟、仿古人或某一家笔法,如“师米家山水”“师元人山水”“拟董思翁法”“拟黄鹤山樵笔意”“拟大痴道人笔”“拟云林笔”“拟雪个笔意”“仿石涛”“仿蓝瑛”等。从中可看出其取法范围主要是宋代至清代诸多文人画家,涉猎广泛,风格各异,这与启先生早年的师承关系有关。先生早年拜吴镜汀为师,而吴镜汀的绘画风格又追随清初“四王”。另一方面,由于启先生早期以“后学者”的身份参与了松风画会,与宗室、遗民画家交流学习,画会从“四王”入手推崇宋元山水,并在创作上遵循杜绝一味模仿古人这一原则,因此在学习古人笔墨技法的基础上能够推陈出新。启先生也曾说:“无论搞什么,师友的影响、环境的熏陶实是不可分的。”(启功《启功全集第九卷》)

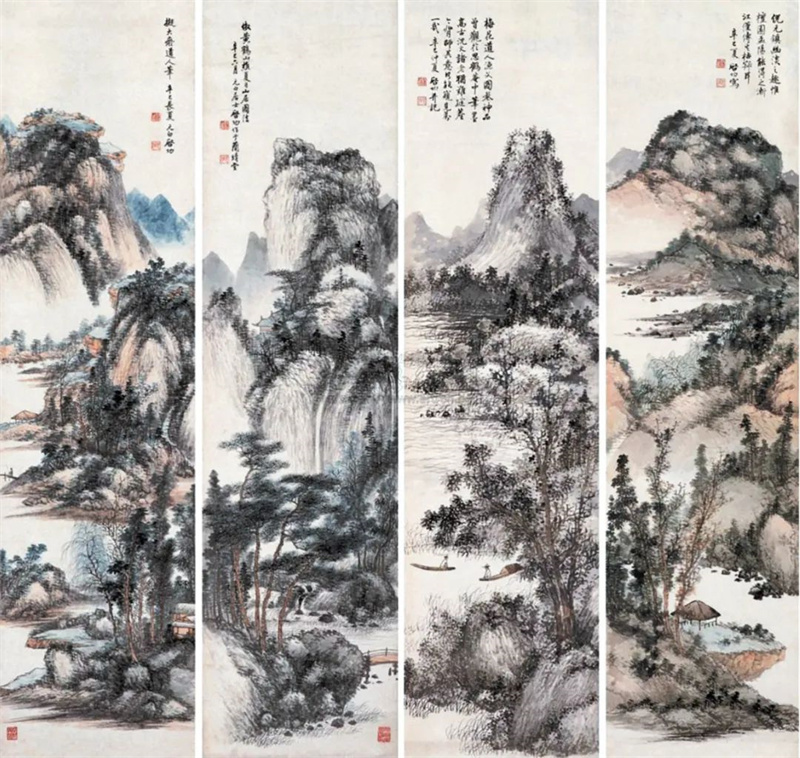

图1  启功  仿古山水四条屏

129cm×33.2cm×4  纸本设色  1941年  北京师范大学出版社《启功全集》

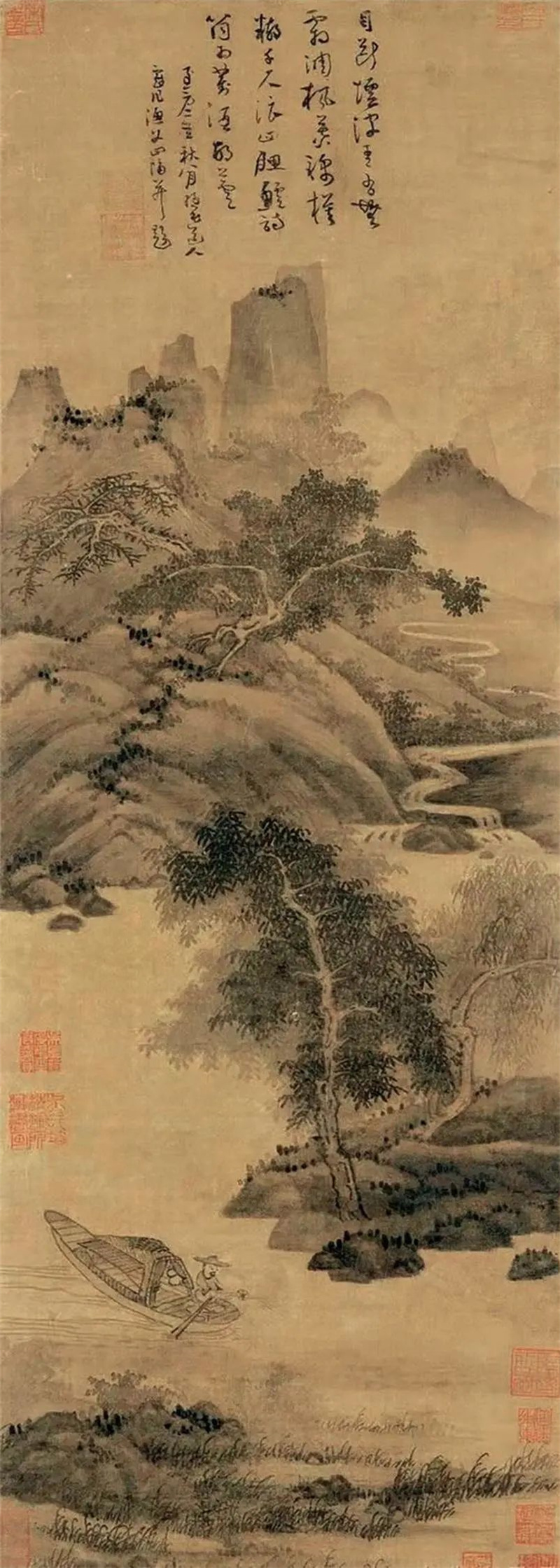

启先生取法古人有诸多实例。例如1941年仿“元四家”山水所作《仿古山水四条屏》(图1),分别为“拟大痴道人笔”“仿黄鹤山樵夏日山居图法”“背师梅花道人渔父图”“倪元镇幽淡之趣”。“元四家”可以说是中国绘画史上的高峰,皆强调诗、书、画三者间的结合,在画法上极为注重笔墨趣味而较少追求形似。通过对比启功先生的《背师梅花道人渔父图》和吴镇的《渔父图》(图2),可以发现其相似之处。从画面布局来看,虽然两幅画作中山石树木都占据大半画面,但视觉中心却都落在了渔翁驾小舟逍遥于湖面中的情境,营造了抽离社会之外、游离于山水之间的隐逸情怀。所不同的是,和吴镇画面中的“一扁舟”相比,启先生则放置了两条渔船同行,增添了和谐温馨的韵味。并且,启先生作为北方人,所画山峰更显高耸峻拔,凸显刚健清新之气。此外,启先生所画《倪元镇幽淡之趣》,其近景、中景、远景之间通过大片留白缭绕其间,营造出一种似水非水的画面,具有倪瓒“逸笔草草,不求形似”的淡雅旨意。倪瓒之画平淡萧瑟、邈远寒寂,几乎都显现出“一片空灵,全无烟火”的清冷孤逸之感。而启功先生在仿其幽淡之趣的作品中加入了自己的独到之处,增添了丛树、村舍,让画面少了很多清冷、孤寂之感。

图2  [元]吴镇  渔父图

84.7cm×29.7cm  绢本设色  故宫博物院藏

通过《仿古山水四条屏》可以看出,启先生的笔力成熟,不仅是早期绘画的代表作,更决定了其绘画发展方向,即从取法古人入手,走的也是中国传统文人画的路数。在广泛师法前人的基础上,启先生融合各家风格特色,在“仿学”的基础上寻其规律、取各家所长,加入自己的理解和体会,重新进行创作,将“师古人”与“师心源”结合在一起。

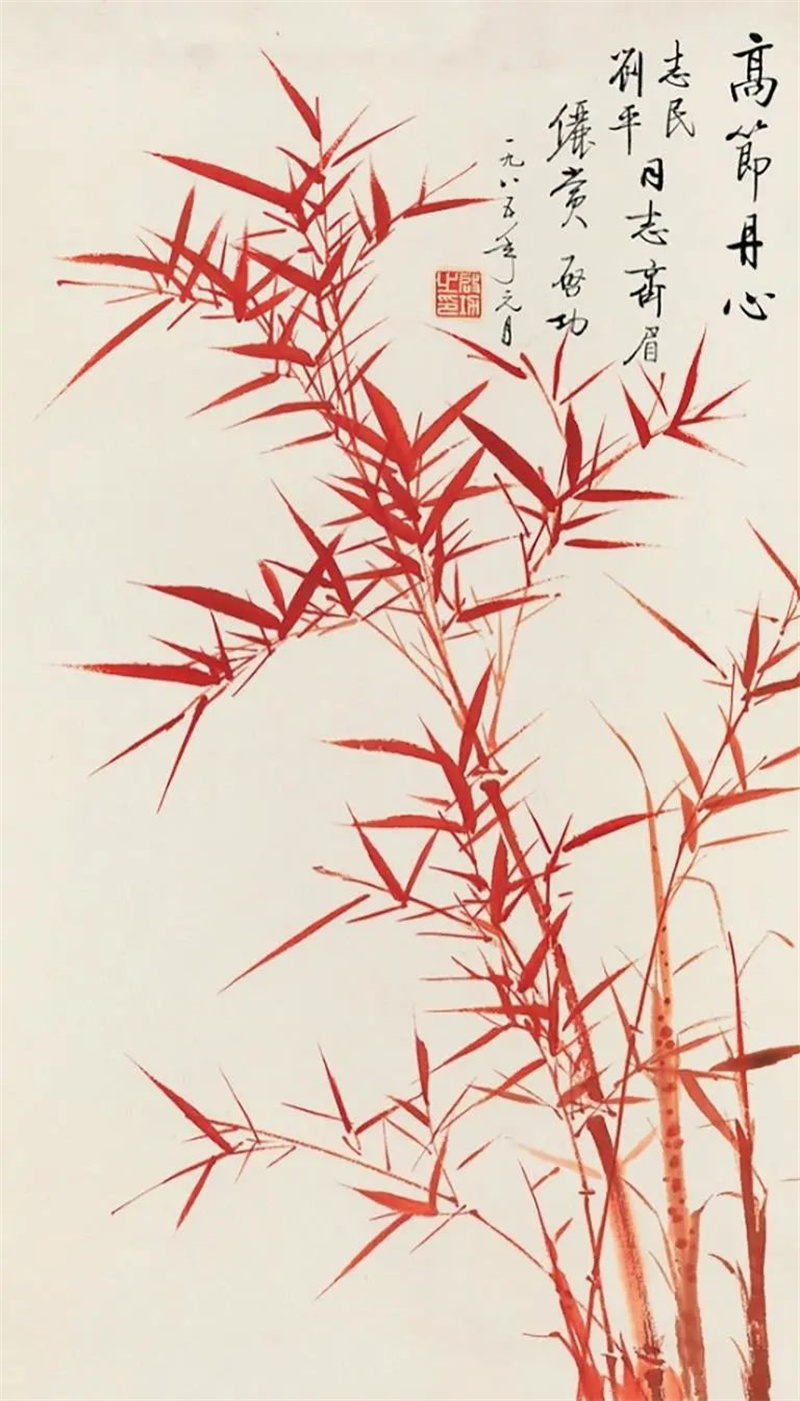

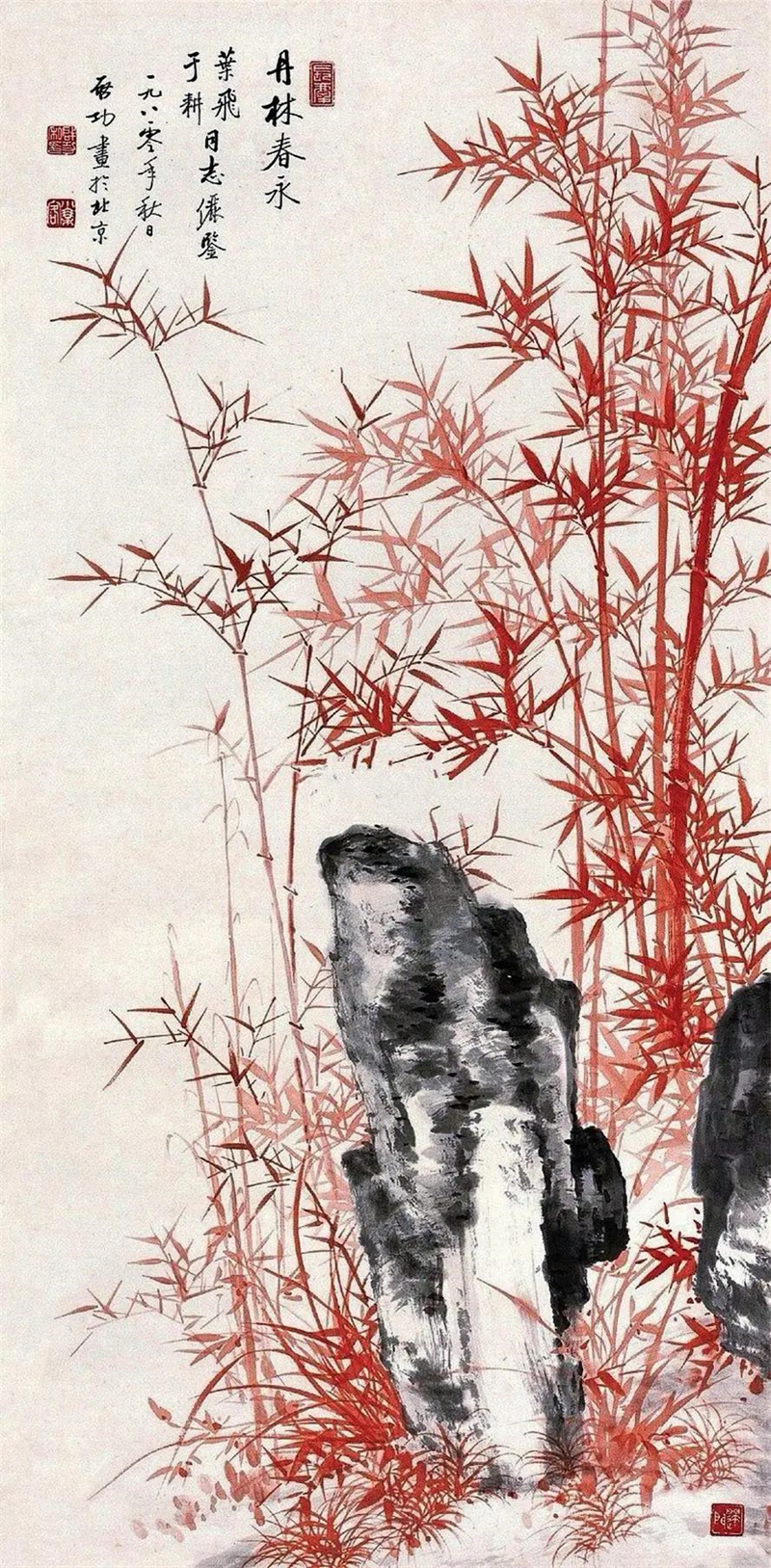

启功  高节丹心

81cm×47cm  纸本设色 1985年  北京师范大学出版社《启功全集》

二、题材的选择与笔墨的运用

除了早年的仿古山水题材,晚年就极少看到启功先生题拟某人某家了,绘画作品多以梅、兰、竹、菊为表现题材,尤以画竹著称,画竹又喜用朱砂色。在古时也有过以朱砂色画竹的例子,但并不多见。对于朱竹的起源,学界大多认为始于宋代苏轼,随后,元代柯九思、明代文徵明、王子元,清晚期以及近现代的齐白石、吴昌硕、任伯年、赵之谦等人都用过朱砂色画竹。画家用朱砂色画竹其中一点缘由是“朱砂在民间传说中有驱邪、辟邪的功能,而‘竹’因与‘华封三祝’之‘祝’谐音,往往有祝福吉祥人多富、多寿和多男之意”(朱万章《郑板桥与〈华封三祝图〉》)。

因为历代文人常用竹来代表气节,朱竹又更具吉祥美好的寓意,在启先生诸多作品的款识中,都可以看出他晚年对于朱竹的喜爱。如68岁创作的《丹林春永》云:“丹林春永。叶飞于耕同志俪鉴。”70岁创作的《朱竹图》款:“有竹有竹,其人不俗。肖冰、侯波影家俪鉴。”73岁时创作的《山涧竹石图》有云:“奉为第一届教师节纪念。”75岁创作的《凌风》款云:“献给保卫祖国的英雄们。”82岁创作的《朱竹映霞》款云:“雾散烟开竹几丛,朝霞午曝夕阳红。案头拾得勘书笔,抹出丹崖醉态浓。立新(鸣鹤楼主)、秋娟(鸣鹤楼主夫人)同志俪鉴。”等等不一而足。通过观察启先生作品中的款识可以看出,他画以朱竹大多用来馈赠友人,来表达祝福、敬畏之意。同时,朱竹也成了启先生对于美好寄托的一种载体。朱竹作为启功先生晚年绘画创作的一大标志性题材,也曾有人询问启先生为什么喜画朱竹,启先生曾巧妙地答道:“省得别人说我是画‘黑画’啊!”一时成为美谈。虽然采用朱砂色画竹并不是启功先生的首创,但他的朱竹也颇具特色,逐渐成为其绘画的一种标志性符号。

启功  丹林春永

136cm×67cm  纸本设色 1980年  北京师范大学出版社《启功全集》

启功先生在《谈诗书画的关系》一文中提出:“元人作画,无论所画是山林丘壑还是枯木竹石,他们最先的前提,不是物象是否得真,而是点画是否舒适,换句话说,即是志在笔墨而非物象,物象几乎成为舒适笔墨的载体,而这种舒适笔墨下的物象,又与他们的诗情相结合,成为一种新的东西。”(启功《启功全集第三卷》)启先生对于“志在笔墨”的认可,与苏轼的“论画与形似,见与儿童邻”、倪瓒的“逸笔草草,不求形似”、石涛的“以形写画,情在形外”等美学思想不谋而合。他们都强调绘画所表达的内在情感,将画面作为一种抒情的载体,而不仅仅局限于外在物象本身。

同时,启功先生的朱竹画,也极为注重以书法之笔入画的笔墨表达,这主要得益于他在书法上的造诣。他将书法与绘画之间的关系归于“书画同核”,认为:“书法和绘画两者的关系取决于深于、广于工具、点画、形象、风格等等外露的因素。”(启功《启功全集第三卷》)也就是通过分析两者在外露因素上的相近,来深究其“内核”的相同。

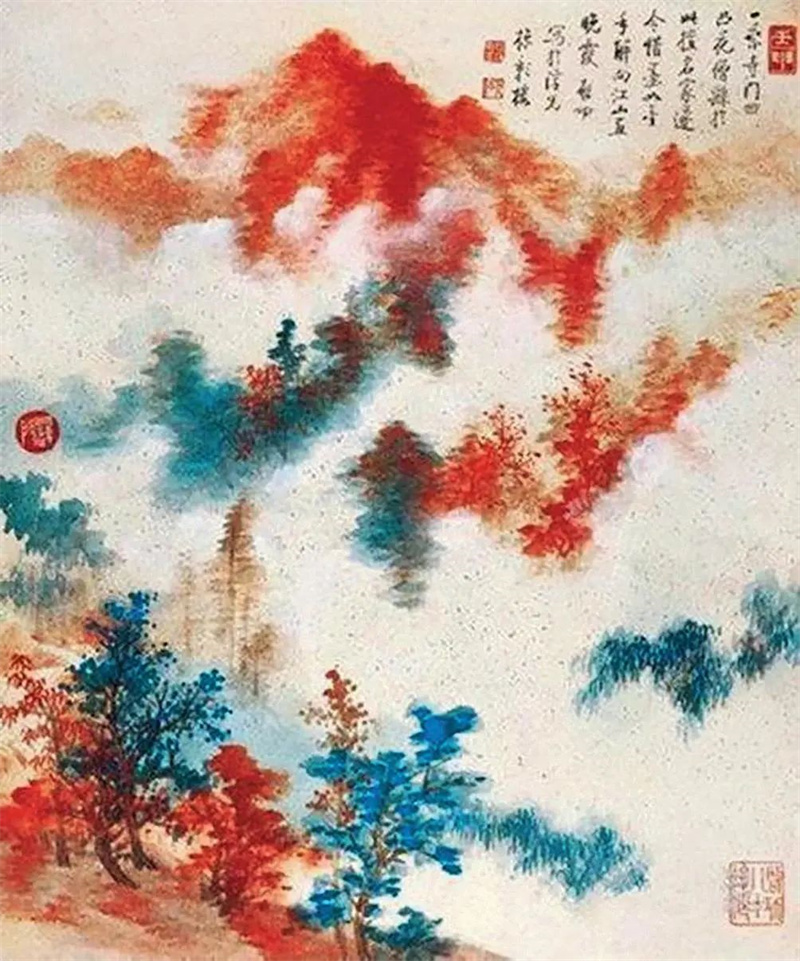

图3  启功  江山晚霞

46cm×38cm 纸本设色  1992年  北京师范大学出版社《启功全集》

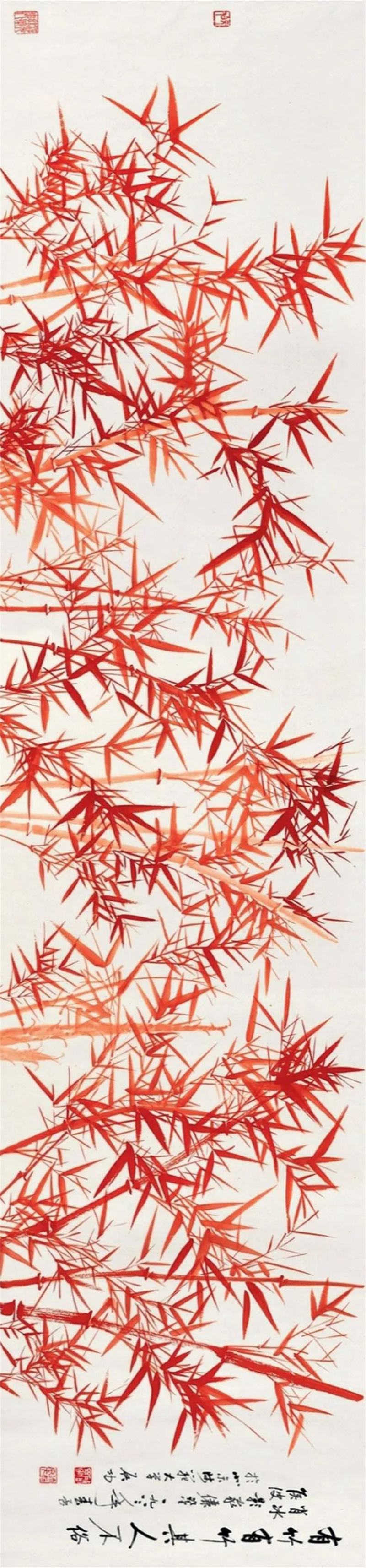

通过观摩大量朱竹图,可以看出对于竹子的刻画体现了“写”的神韵。在诸多结叶的画法上都可见其中锋用笔,将行书、草书的提按顿挫之意融入其中,像“启功体”的书法一样,结体修长,笔画瘦劲,运笔斩钉截铁,犹如刀刻斧劈一般,令观者肃然起敬,竹子的君子之气、心中的洒脱豪迈之气跃然纸上。先生以书法之笔点画朱竹赋予了“聊写胸中逸气”的思想情怀,正如启功先生所道:“墨竹也好,朱竹也好,都是画家心中之竹,都是画家借以宣泄胸中之气的艺术形象,都不是严格的写实,而是表现一种情趣、境界。”(启功《启功全集第九卷》)此外,除了朱砂色画竹,画面还多以朱砂色外配赭石、石青、石绿等色彩为其创作。以《江山晚霞》(图3)为代表,以红色山林为主色,再以石青、石绿、赭石、淡墨点染丛木,色彩斑斓,富有强烈的冲击力。画面整体以湿笔淡墨晕染,大片留白缭绕其间,远山微云掩映,笔墨晕染层次多变而不失法则;笔锋侧笔横点层层叠染,随山体的空间、形态的不同而作出深浅不一的变化;还可看出米氏云山“山以烟为衣,云以山为体”的特征,山与云雾变幻莫测,营造出一种烟雾缭绕、扑朔迷离的场景,犹如仙境一般。这一画法可谓是对传统文人画技法进行了大胆创新,在表达物象的过程中加入了自己的艺术想象与艺术构思,表达了画家的“胸中丘壑”,展现出平淡、静谧的心境,同时也激发了观者的想象力以及对理想世界的向往之情。

启功  朱竹图

53cm×233.5cm  纸本设色  1982年  北京师范大学出版社《启功全集》

三、诗词修养对创作的影响

启功先生早年拜溥心畬先生为师,虽拜师的本来意愿是学习绘画技法,但溥心畬先生却主要传授作诗的技巧,他认为:“诗歌修养是艺术的灵魂,搞艺术,特别是书画艺术当以诗为先,诗作好了,书画自然就好了。”(启功《启功全集第九卷》)这对启先生题画诗的成就具有深远影响。对于诗与画的关系,自宋代苏轼称王维的画“诗中有画,画中有诗”,而后北宋郭熙云“诗是无形画,画是有形诗”;清代叶燮说“画者天地无声之诗;诗者天地无色之画。故画者形也形依情则深;诗者情也情赋形则显。”这些都强调了诗画在美学意义上共同的审美追求。启先生后来也谈到:“诗与画的关系是同胞兄弟,它们有一个共同的母亲,即是生活。不是画家都是诗人,诗人也不都是画家。但一首好诗和一幅好画,给人的享受则是各有一定的分量,有不同而同的内核。”(启功《启功全集第三卷》)启功先生的题画诗,是晚年极具艺术价值的代表。他在画上题诗时风趣而幽默,时而豪迈抒情,字句不拘,三言、四言、五言,信手拈来,每一句诗词都透露出启先生的才学与思想。启功先生的题画诗有多方面的价值,笔者仅就其绘画进行探讨。如《白荷》自题:“神工碾玉为花冠,又散翠羽成浮钿。沉泥肥护根如船,露珠不定汞走盘。纤芦列作箜篌弦,清风持拨断续弹。画不能工化有权,江湖入手鱼脱渊。高吟早证虾蟆禅。”(启功《启功全集第十一卷》)形容荷花的形态有如“神工”,根叶“如船”,又有“碾”“浮钿”神似的渲染,通过“纤芦列作箜篌弦,清风持拨断续弹”描写了白荷的生存状态,摒弃了白荷的娇弱之态,借喻君子的刚毅品质,让人进一步体会先生的寄寓之情并联想其内在的品格精神。《仿郑板桥兰竹》自题:“当年乳臭志弥骄,眼角何曾挂板桥。白头心降初解画,兰飘竹撇写离骚。”(启功《启功全集第九卷》)启先生借仿郑板桥兰竹图,表明早年绘画只是对于技法的掌握,并未感悟其更为深刻的艺术思想以及所画物象内在的品格精神,在晚年感悟世事之后才对绘画创作有了升华。观者在欣赏启先生所画兰竹的过程中,通过“兰飘竹撇写离骚”,能够体会其晚年的遗憾与无奈之情。在《苍松茂竹》中,启先生又题:“从来造化本无私,喜见苍松竹茂时,抱雪凌阳嘉萌远,好培修萚长新枝。”(启功《启功全集第十一卷》)这首自诗,传承着启先生所提倡的尊师重教、无私奉献的优良品格,以及期盼教育事业蓬勃发展的情感。

启功 夜雨谈诗图

66.5cm×33.5cm 纸本设色 线装书局《高山仰止——启功先生书画作品及论著手稿展作品集》

款识:故园花发去年枝,汲汲黄尘我自知。安得联床仝仲子,春灯细雨夜谈诗。寄白仲新句。元伯启功。慎夫太姻叔大人诲政。姻再侄功谨志。

铅印:启功之印(白) 功(白) 非曰能之(朱) 春草盦(朱)

对于题画诗带有“画外之象”与“味外之旨”这一特点,在启功先生的评述中屡见不鲜。他在《谈诗书画的关系》中谈到:“无论倪瓒或八大,他们的画或诗以及诗画合成的一幅幅作品,都是自标新义,自铸伟词,绝不同于欺世盗名、无理取闹。所以说它们是瑰宝,是杰作,并不因为作者名高,而是因为这些诗人、画家所画的画,所写的字、所题的诗,其中都具有作者的灵魂、人格、学养。纸上表现出的艺能,不过是他们的灵魂、人格、学养升华后的反映而已。”(启功《启功全集第三卷》)在启先生的赏鉴中,也有诸多实例。如《题友人画三首》题:“圆月当窗影未斜。深闺有兴扶迦耶。三韩久沐唐文化,诗韵琴心是一家。”(启功《启功全集第七卷》)《题少梅先生画作三首》题:“最奇一卷空香色,却听声声画里诗。寒玉诗怀近敌朝。五言诗句咏蒲桃。”(启功《启功全集第七卷》)《题石涛画卷二首》题:“一卷诗心绮练长。白云红树映斜阳。”(启功《启功絮语》)《题王二痴小册》题:“有清画派开四王。模山范水俱辉煌。书精诗妙饶篇章。艺林沾溉传遗芳。”(启功《启功絮语》)这些都体现其对于诗画相融的推崇。

启功 山水师元人法

纸本墨笔 1935年 文物出版社《启功赠友人书画集》

总之,启功先生的绘画,主要以山水和兰竹两大题材为主,早年以山水画居多,70岁后常作兰竹。他极为注重诗书画三者结合的艺术趣味,对“书与画”“诗与画”之间的关系有自己深刻的见解。在创作中不仅对笔墨语言有个性化的独特表达,也对画面中的艺术内涵与情感世界都有其更加深刻的体会,在传统文人画的基础上不断创新。因此,启先生的绘画艺术所呈现的不仅是技艺的精湛更是他深厚的文化学养与丰富的人格精神。启先生对艺术高远、豁达之境的超然追求,为艺术界所推崇,值得我们学习和研究。

甘公网安备62292502000123号

甘公网安备62292502000123号